この記事を書いた人: 「白物家電ブログ)」管理人

家電量販店での商品案内歴約20年(現役)。

ブログ運営10年以上、YouTubeチャンネル登録者3.3万人。

家電を買って試したり、データや仕組みに基づいて深堀りして考えるのが好きです。

YouTube▶白物家電チャンネル

「遠赤外線」と「温風」のハイブリッド。まるで現代版暖炉のような特徴的なデザイン。

そして、7万円を超える強気な価格設定――。

空調のトップメーカー、ダイキンが送り出した電気暖房「ハイブリッドセラムヒート」。

その圧倒的な存在感から、「これは他の電気ストーブとはモノが違うのでは?」「2つの暖房機能があるなら、2倍暖かいのでは?」と期待を寄せる方も多いのではないでしょうか。

しかし、家電量販店で20年近く働く私からすると、この製品には購入前に知っておくべき「電気の原則」が存在します。

確かに魅力も多い製品ですが、過剰に持ち上げている販売促進のためのWEB記事なんかも多い印象です。

この記事では、ダイキンのハイブリッドセラムヒートの実力を、仕組みとデータの面から冷静にチェックしていきます。

- 「ハイブリッドだからWで暖かい」といの本当と起こりがちな誤解

- 電気暖房のパワーを決める「絶対的な上限」とは?

- 新旧モデル(WRH136AS-HとWRH135AS)の本当の違い

- 「団らん向け」は本当?輻射暖房の限界とリアルな暖かさ

- 価格に見合う価値はどこにあるのか?メリット・デメリットを検討

目次

まずは型番をチェック:WRH136AS-H と WRH135AS の違いは?

現在、市場でよく見かけるハイブリッドセラムヒートには、主に2つの型番が存在します。

▼WRH136AS-H:2025年秋発売の2026年モデル

▼WRH135AS-H:2024年秋発売の2025年モデル

ここで少し混乱するのが、「発売年」と「モデル年式」のズレです。

家電業界ではよくあることですが、秋に発売されるとその翌年のモデルとして扱われます。そのため、型番末尾の数字が「5」なら2025年モデル、「6」なら2026年モデル、と覚えておくと分かりやすいです。

では、この新旧モデル、一体何が違うのでしょうか?

結論から言うと、カタログスペック上での明確な機能差は見当たりませんでした。

年式が違うくらいで仕様に特に違いがないというパターンですね。

これも家電業界、特に季節家電製品ではよくあることなんです。

両モデルの仕様を徹底的に比較しましたが、消費電力、本体サイズ、重量、搭載されているヒーターの種類、そして「温度モード」や「人感センサー」といった主要な機能に至るまで、ほぼ同一の内容となっています。

これは、内部的な部品の変更や制御プログラムの微調整といった、いわゆるマイナーチェンジモデルである可能性が非常に高いです。

そのため、もし旧モデル(WRH135AS-H)が安く手に入るのであれば、機能面で劣ることを心配する必要はほとんどないと言えます。

「ハイブリッド暖房」の正体とは?輻射熱と温風の役割分担

ハイブリッドセラムヒートの最大の特徴は、性質の異なる2つの熱を組み合わせている点です。

それぞれの役割を理解することが、この製品を理解する鍵となります。

1. 輻射熱(ふくしゃねつ):じんわり芯から暖める「遠赤外線」

本体上部のパンチングパネルの奥には、「セラミックコーティングシーズヒーター」が2本搭載されています。

ここから放出されるのが、太陽や焚き火の暖かさと同じ原理の「輻射熱(遠赤外線)」です。

- 特徴

空気を暖めるのではなく、電磁波(遠赤外線)が直接人やモノに当たって、その内部から暖めます。 - メリット

- 体の芯からポカポカと暖かさが持続する 。

- 風が出ないので、ホコリを舞い上げたり、肌の乾燥を招いたりしにくい 。

- デメリット

部屋全体が暖まるまでには時間がかかる。

2. 温風(対流熱):すばやく足元を暖める「ファンヒーター」

本体下部の吹出口からは、内部の「リボンヒーター」で暖められた「温風」が出てきます。

これは一般的なセラミックファンヒーターと同じ「対流熱」の原理です。

- 特徴: 暖めた空気をファンで循環させて、空間の温度を上げます。

- メリット

- スイッチを入れて約10秒で暖かい風が出るため、速暖性に非常に優れている 。

- 足元など、冷えやすい場所をピンポイントで素早く暖めるのが得意。

- デメリット

温風が当たらない場所は暖まりにくい。空気が乾燥しやすい。

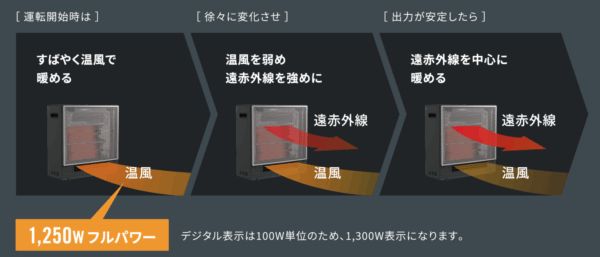

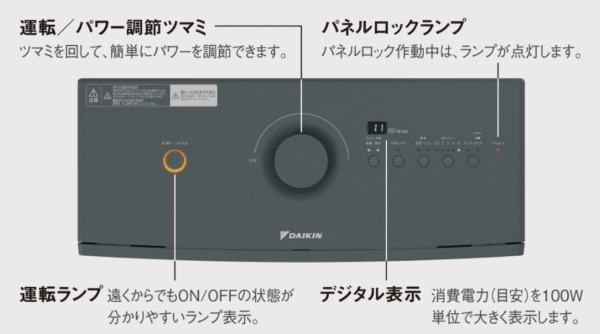

巧みな連携プレー:「ハイブリッド自動運転」

運転モード選択は3通り

①温風

②輻射

③温風と輻射の自動調節

この製品の賢いところは、この2つの暖房を巧みに使い分ける「ハイブリッド自動運転」にあります。

- 運転開始直後:

まずは温風を最大パワー(1250W)で吹き出し、冷え切った足元をすばやく暖めます 。

- 移行期

徐々に温風のパワーを抑え、輻射熱(遠赤外線)中心の運転に自動で切り替わります 。 - 安定運転

輻射熱で体の芯から暖めつつ、補助的に温風も出すことで、快適な暖かさを持続させます。

つまり、「温風の速暖性」と「輻射熱の持続性」という、それぞれの良いとこ取りをしたのが、このハイブリッドシステムの正体なのです 。

【最重要】暖房能力の真実:「2台分暖かい」はあり得ない理由

さて、ここからが本題です。

「輻射」と「温風」の2つの機能があるからといって、他の電気ストーブの2倍のパワーがあるわけでは決してありません。

ハイブリッドセラムヒートの説明に「Wで暖かい」なんて書いてあったりします。

ここはちょっと誤解が起こりそうなポイントですね。

⭕️2類の暖房を使っている

❌️2台分のパワーがある

こう言える理由は、電気製品の根本的なルールにあります。

電気暖房の絶対ルール:パワーの上限は「消費電力」で決まる

エアコンを除くほとんどの電気暖房器具は、非常にシンプルな原理で動いています。

それは「使った電気エネルギーを、ほぼ100%熱エネルギーに変える」というものです。

これはつまり、消費電力(W数)が大きいほど、生み出される熱量も大きいということを意味します。

1000Wのヒーターは1000W分の熱しか出せず、それ以上でもそれ以下でもありません。

そして、その消費電力には、家庭のインフラによる絶対的な上限が存在します。

越えられない壁:「家庭用コンセント」の上限は1500W

日本の一般家庭にある壁のコンセントは、安全に使える電力の上限が1500W(ワット)と法律で定められています 。

これは、コンセント1口でも、テーブルタップで口数を増やしたとしても、その大元で使える合計値は1500Wまで、ということです。

この上限を超えるような強力な家電(例えば業務用の電子レンジなど)は、そもそも家庭用のコンセントには挿せない専用の形状をしています。

ハイブリッドセラムヒートの真のパワーは「最大1250W」

では、ハイブリッドセラムヒートの消費電力はいくつでしょうか。

カタログスペックを見ると、最大で1250Wです 。

| 運転モード | 消費電力 |

| 温風運転 | 250W ~ 1250W |

| 輻射運転 | 250W ~ 1100W |

| ハイブリッド自動 | 250W ~ 1100W (運転開始時のみ1250W) |

ちなみに1200Wの電気暖房の暖房目安畳数はこのようになります。

参考 1200Wの電気暖房の畳数目安

⚠この畳数の目安は(社)日本電機工業会の統一基準であり、ダイキンがハイブリッドセラムヒートの暖房能力を示しているわけではありません。

| 暖房の目安(温暖地の場合) | ||

|---|---|---|

| 断熱材 | 木造住宅 | コンクリート住宅 |

| なし | 約3畳(4.1m²)まで | 約4畳(5.7m²)まで |

| 50mm | 約4.5畳(7.1m²)まで | 約7畳(10.8m²)まで |

※暖房の目安は、(社)日本電機工業会の統一基準になります。

もうお分かりですね。

この製品は、どんなに頑張っても1250Wの電気ヒーター以上の熱を生み出すことは物理的に不可能なのです。

「Wで暖かい」の本当の意味

公式サイトやカタログを見ると、「ダブルの暖房力」「遠赤外線×温風」といった表現が使われています 。

これは「2種類の暖め方で快適ですよ」という意味であり、「2台分のパワーがありますよ」という意味ではありません。

「ハイブリッド」や「ダブル」という言葉は、熱量を2倍にする魔法ではありません。

それは、1250Wという限られたエネルギーを、いかに効率よく、そして快適に人へ届けるかという「暖かさの質」を高めるための技術なのです。

「団らん向け」は本当?輻射暖房の限界とリアルな暖かさ

ダイキンは、遠赤外線のみの「セラムヒート」を一人向け、この「ハイブリッドセラムヒート」を団らん向け、と位置付けています 。

しかし、この「団らん向け」という言葉は、少し注意して受け取る必要があります。

輻射熱は「直進」する:正面以外は暖まりにくい

まず理解すべきは、輻射熱(遠赤外線)は光のようにまっすぐ進む性質があるということです。

つまり、基本的にはヒーターの正面にいる人やモノしか、直接的な暖かさを感じることはできません 。

ヒーターの横や後ろにいても、焚き火の風下にいる時のように、暖かさはほとんど感じられないのです。

ですから、「団らん」といっても、家族全員がヒーターの前に集まらない限り、同時に輻射熱の恩恵を受けるのは難しいのが現実です。

「部屋全体がじんわり」には時間がかかる

「でも、輻射暖房は部屋全体を暖めるって聞くけど?」という疑問ももっともです。

それは、二次的な効果を指しています。

- ヒーターから放出された遠赤外線が、まず壁・床・天井に当たって暖めます。

- 暖められた壁や床などが、今度はそれ自体から新たな輻射熱を放出します。

- この二次的な輻射熱が部屋全体に行き渡ることで、空間全体がじんわりと、陽だまりのような暖かさに包まれるのです 。

この状態になれば、確かに「団らん」にふさわしい快適な空間になります。

しかし、この状態になるまでにはかなりの時間がかかります。

あくまでメインの暖房(エアコンなど)がある上で、より快適な空間を作り出すための補助的な役割と考えるのが現実的です。

価格に見合う価値はどこに?店員が語るメリット・デメリット

では、1250Wの暖房能力しかないのに、なぜこれほど高価なのでしょうか。

それは、他のヒーターにはない、明確な付加価値があるからです。

メリット①:速暖性と持続性の両立が生む「上質な快適性」

最大の価値は、やはり「ハイブリッド自動運転」による快適さです。

帰宅直後の寒い部屋で、スイッチを入れてすぐに暖かい風が出てくる安心感。

そして、体が温まった後は、風に当たる不快感なく、じんわりとした輻射熱で暖かさが続く心地よさ。この一連の体験は、単機能のヒーターでは味わえません。

メリット②:「高いデザイン性」

多くの電気暖房が、いかにも「暖房器具」というデザインなのに対し、ハイブリッドセラムヒートはモダンなインテリアにも溶け込みやすいデザインをしています 。

暖炉のような佇まいは、単なる家電ではなく、部屋の雰囲気を格上げする家具としての価値も持っています 。

メリット③:考え抜かれた「安全設計」

高価なモデルだけあって、安全性への配慮も徹底されています。

- 前面パネルの温度抑制:

輻射ヒーターの前面は高温になりがちですが、このモデルは前面から空気を取り込む構造にすることで、パネル表面の温度上昇を抑えています 。 - 二重の転倒OFF機能・過熱防止機能:

万が一倒してしまったり、内部が異常過熱したりした際に、複数のセンサーで確実に運転を停止します 。 - チャイルドロック/パネルロック:

お子様のいる家庭でも安心の誤操作防止機能も万全です 。

デメリット①:絶対的な「価格の高さ」

最大のネックはやはり価格です。

7万円以上という価格は、同じ1200Wクラスのセラミックファンヒーターが1万円前後で買えることを考えると、非常に高価です 。

この価格差を、前述した快適性やデザイン性に見出せるかどうかが、購入の分かれ目になります。

デメリット②:部屋全体を暖めるのは苦手

これは電気ヒーター全般に言えることですが、あくまで得意なのは「スポット暖房」です 。

エアコンのように部屋全体の室温を均一に上げる能力は期待できません。

リビング全体のメイン暖房としてではなく、エアコンの補助や、脱衣所、書斎といった限られた空間で使うのが最適な製品です。

デメリット③:意外と大きく、重い

デザインはスタイリッシュですが、本体サイズは幅50cm x 高さ52cmと、なかなかの存在感があります 。

また、重量も10kgあるため、女性やお年寄りが気軽に部屋から部屋へ移動させるのは少し大変かもしれません 。

まとめ:ハイブリッドセラムヒートは、こんな人におすすめ

ダイキンのハイブリッドセラムヒートは、「2倍暖かい」魔法の暖房器具ではありません。その本質は、1250Wという限られたエネルギーを、最新技術で最も快適な「暖かさの質」に変換する、プレミアムなスポット暖房です。

この製品の価値を最大限に享受できるのは、次のような方でしょう。

- 暖房器具にもデザイン性を求め、インテリアに妥協したくない方

- 初期投資は高くても、速暖性と輻射熱の心地よさを両立させたい方

- エアコン暖房の補助として、最高品質のスポット暖房を探している方

- 小さなお子様やペットがおり、暖房器具の安全性を最優先したい方

一方で、「とにかく安く、パワフルに部屋を暖めたい」という方には、エアコンや他の安価なファンヒーターの方が適しています。

その価格と性能の理由を正しく理解し、ご自身のライフスタイルに本当に合うかどうかを見極める。この記事が、そのための冷静な判断材料となれば幸いです。