冬の暖房器具を選ぶ際、「カーボン」「グラファイト」「シーズ」といった様々な種類のヒーターを目にする機会があると思います。

それぞれのヒーターは、「速暖性」や「体の芯から暖まる」といった異なる特徴を謳っていますね。

これらの違いは単なる宣伝文句ではなく、内部の「発熱体」の素材と構造、そしてそこから放出される「赤外線の性質」という物理的な仕組みに深く関係しています。

この記事では、これら3種類のヒーターが持つ暖かさの質や体感の違いが、具体的にどのような技術的背景によって生じるのかを、深堀りして解説します。

目次

1. そもそも「赤外線」って何?—— 見えない熱の正体

まず、ヒーターの暖かさの根源である「赤外線」とは何か、その基本的な性質からチェックしていきます。

1-1. 赤外線は「目に見えない光(電磁波)」

赤外線とは、太陽光や焚き火から放射される熱のように、私たちの目には見えないけれど、熱を運ぶ性質を持つ電磁波(光の一種)です。

可視光線の「赤色」よりも波長が長いため、この名で呼ばれます。

赤外線が持つ最も重要な性質は、「空気を直接暖めるのではなく、当たった物体を直接暖める」という点です。

これにより、部屋全体が暖まる前に、ヒーターに面した部分や体が先に暖かさを感じることができます。

1-2.【重要】赤外線には「波長」があり、性質が異なる

赤外線はさらにその波長の長さによって性質が異なり、暖かさの体感に大きな影響を与えます。

ヒーターの特性を理解する上で、この波長の違いが鍵となります。

主にカーボンヒーター・グラファイトヒーターが該当

- 近赤外線(きんせきがいせん)

- 波長: 短い

- 特徴: 高いエネルギーを持ち、皮膚の表面で素早く吸収され、すぐに熱に変換されます。

- 体感: スイッチを入れた瞬間から「熱い」「暖かい」と感じやすい速暖性に優れます。

主にシーズヒーターが該当

- 遠赤外線(えんせきがいせん)

- 波長: 長い

- 特徴: 波長が長いため、皮膚の表面を通過し、体の奥深くまで浸透して内側から熱を発生させる特性があります。

- 体感: じんわりと体の芯から暖まる感覚があり、暖かさの持続性や心地よさに優れます。まるで陽だまりの中にいるような暖かさと表現されます。

- 【追加補足】「中赤外線」とは?

「中赤外線」という言葉も製品説明で見かけることがあります。

これは近赤外線と遠赤外線の中間的な波長帯を指すもので、両者のメリット(速暖性と浸透性)を兼ね備えることを目指した表現として用いられることがあります。

アラジンのグラファイトヒーターの一部モデルなどで記載があります。

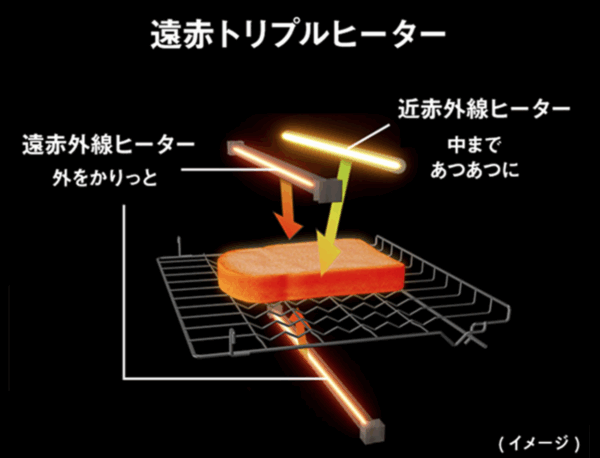

余談 パナソニックのビストロオーブントースター

暖房器具ではありませんが、この画像が遠赤外線と近赤外線のイメージを掴みやすいと思います。

こちらのオーブントースターでは、遠赤外線と近赤外線を併用することで、中と外の温度差を抑えて加熱することが可能になっています。

2. 各ヒーターの「発熱体と赤外線」の仕組みに迫る

次に、カーボン、グラファイト、シーズの各ヒーターが、どのような発熱体を使用し、どのようにして異なる赤外線を放出するのかを具体的に解説します。

多様化する製品と赤外線の表現について

最近の製品では、従来のシンプルな分類(カーボン=近赤外線が主、シーズ=遠赤外線が主)に当てはまらない、「遠赤外線を多く放出するカーボンヒーター」や「中赤外線」を謳う製品も増えています。

これは、各メーカーが発熱体の素材や構造に独自の工夫を凝らし、それぞれのヒーターのメリットを複合させようとしているためです。

本記事では、まず基本となる原理を解説し、その上で実際の製品が持つ多様性についても補足していきます。

まずは基本から

2-1.基本 カーボンヒーター / グラファイトヒーターの場合

これらのヒーターは、発熱体に炭素系の素材を使用しており、主に近赤外線を多く放出します。

カーボンヒーターの例

発熱体:

カーボンヒーター: 主に細い「炭素繊維(カーボンファイバー)」を束ねたもの。

グラファイトヒーター: 炭素を高温で結晶化させた「グラファイトシート」。炭素繊維よりも熱伝導率が高く、より効率的に熱を放射する特性を持ちます。

仕組み:

発熱体に直接電気が流れ、電気抵抗によって高熱を発生させます。

この高温になった発熱体から、主に波長の短い近赤外線が直接、効率よく放出されます。体感への影響:

近赤外線が皮膚表面で瞬時に熱に変わるため、電源を入れると非常に速く暖かさを体感できます。

特にグラファイトヒーターは、グラファイトシートの熱伝導率と放射効率の高さから、「0.2秒」という瞬間的な速暖性を実現します。

補足

炭素系ヒーターにおける発熱体の形状について 店頭では、コイル状の炭素繊維を用いたものと、プリント基板のように平たくジグザグに配置されたものが見られます。

-

- コイル状:

従来のカーボンヒーターに多く見られる、炭素繊維を巻いた形状。 - シート状:

グラファイトヒーターで採用されるグラファイトシートや、新しいタイプのカーボンヒーターでも、効率的な熱放射を目指して平たい形状が用いられることがあります。

これは発熱体の素材(カーボンかグラファイトか)とは別に、熱を放射する面積や方向性を考慮した設計の結果です。

- コイル状:

シート状発熱体を採用しているカーボンヒーターの例

実際の製品に当てはめて考える

2-1.実態 遠赤外線カーボン/グラファイトヒーターについて

ここまで、各ヒーターの基本的な特性についてお伝えしてきました。

では、実際の製品においてもその通りになっているかと言えば、そういうわけではありません。

カーボンヒーター/グラファイトヒーターでありながら、中赤外線線・遠赤外線と説明がされているモデルも多く見られます。

例えば「遠赤外線カーボンヒーター」という商品もあります。

これは、発熱体の炭素繊維に遠赤外線を効率よく放出するセラミックスなどを練り込んだり、コーティングしたり、あるいは保護管に特殊な素材やコーティングを施したりすることで、従来のカーボンヒーターよりも遠赤外線の放出割合を高めた製品です。

なぜ「遠赤外線カーボン」が可能になるのか?

主な技術的なアプローチは以下のようになります。

発熱体の素材改良:

単純な炭素繊維だけでなく、そこに遠赤外線を効率よく放出するセラミックスや特殊な鉱石の粉末などを練り込んだり、コーティングしたりする。

こうすることで、発熱体自体の温度が上がると、セラミックスなどが遠赤外線をより多く放射するようになります。

発熱温度の最適化:

遠赤外線を多く出すためには、発熱体の表面温度も重要です。カーボンヒーターは非常に高温になりますが、その温度帯や放射効率を調整することで、遠赤外線の放出割合を増やします。

保護管や反射板の工夫:

発熱体の前面にある保護管(石英管など)に、遠赤外線を透過・放射しやすい特殊な素材を使ったり、コーティングを施したりする。

また、ヒーターの奥にある反射板の素材や形状を最適化し、遠赤外線を効率的に前方に集めるように設計する。

これらの工夫により、「近赤外線がメイン」というカーボンヒーターの特性を補い、シーズヒーターほどではないにせよ、従来のカーボンヒーターよりも「遠赤外線の割合が高い」製品を実現しているわけです。

2-2. シーズヒーターの場合

シーズヒーターは、発熱体に主にニクロム線を使用しますが、その特徴は金属製の保護管(シース管)にあります。

シーズヒーターの例

この構造により、主に遠赤外線を多く放出します。

発熱体: 内部に封入されたニクロム線。

仕組み(伝熱リレーと遠赤外線放出):

ニクロム線に電気が流れ、熱を発生させます(一次発熱)。

ニクロム線の熱は、周囲の絶縁体(高純度酸化マグネシウム粉末など)を介して、外部の金属筒(シース管)に伝達されます。

熱を帯びた金属筒は、それ自体が表面温度に応じて遠赤外線を効率よく放出します。

つまり、金属筒自体は電気を通して発熱するわけではありませんが、内部の発熱体からの熱を受け取り、その熱を遠赤外線として「放出する」という重要な役割を担っています。

体感への影響:

金属筒が効率よく遠赤外線を放出するため、暖かさが体の奥までじんわりと浸透し、持続的な暖かさを感じられます。

金属筒が熱を保持するため、電源を切った後も余熱でしばらく暖かさを感じることがあります。

この特性が、「じっくり暖まる」「陽だまりのような暖かさ」というシーズヒーターの評価に繋がっています。

3. ヒーターの「保護管」の役割とは?

ヒーターの発熱体は、多くの場合、外部環境から保護されています。この保護管も、単なる外装ではなく、性能や安全性に深く関わっています。

3-1. カーボン/グラファイトヒーターの「石英管」

カーボンヒーターやグラファイトヒーターの発熱体は、しばしば透明な石英管に封入されています。

役割:

耐熱性: 発熱体が高温になっても変形しない。

熱透過性: 赤外線を効率よく透過させ、暖房効率を維持する。

発熱体の保護: 空気中の酸素による発熱体の酸化・劣化を防ぎ、長寿命化に貢献。

絶縁性: 発熱体と外部との電気的接触を遮断し、安全性を確保。

3-2. シーズヒーターの「金属筒(シース管)」

シーズヒーターの「シース」とは、まさにこの金属製の保護管を指します。

役割:

物理的保護: 内部の発熱体を衝撃や振動から守り、高い耐久性を実現。

安全性: 発熱体が完全に密封されているため、水滴やホコリなどによる短絡リスクが低い。

遠赤外線の効率的な放出: 前述の通り、この金属筒が熱を帯びることで、効率的に波長の長い遠赤外線を放射します。

4. 暖かさの体感の違いは「科学的な理屈」

カーボン、グラファイト、シーズヒーターがそれぞれ異なる暖かさの体感を提供する理由は、単なる感覚的なものではなく、発熱体の素材、構造、そして放出する赤外線の波長の物理的な違いに基づいています。

以上、電気暖房器具のヒーター部に関する、ちょっとした深堀り話でした。