この記事を書いた人: 「白物家電ブログ)」管理人

家電量販店での商品案内歴約20年(現役)。

ブログ運営10年以上、YouTubeチャンネル登録者3.3万人。

家電を買って試したり、データや仕組みに基づいて深堀りして考えるのが好きです。

YouTube▶白物家電チャンネル

家電量販店のエアコン売り場に行くと、必ずこういう「省エネラベル」が貼ってありますよね。

例えば、同じシリーズの14畳用と18畳用が隣に並んでいて、

-

14畳用:星4.0 / 年間電気代 28,800円

-

18畳用:星2.6 / 年間電気代 44,700円

こんな表示になっているのを見かけると思います。

例 ダイキンRシリーズ(2025年モデル)

左 主に14畳 AN405ARP

右 主に18畳 AN565ARP

実際に売り場でご案内していても、この誤解をされている方に非常に多く出会います。

ですが、実はその比較の仕方は効果的とは言えません。

ということで今回は、この省エネラベルの数字が本当に意味していることを解説していきたいと思います。

目次

1. なぜ、畳数が違うラベルは比べられないのか

まず結論からお伝えすると、14畳用と18畳用のように・・

異なる畳数(能力クラス)のエアコンの省エネラベルを横並びで比較して、性能の優劣を判断することはできません。

なぜなら、それぞれのラベルに記載されている数値は、そもそも異なる条件(負荷)を想定して計算されたものだからです。

2. ラベルに記載された「年間電気代」の本当の意味

14畳用の例

ダイキン Rシリーズ AN405ARP

18畳用の例

ダイキン Rシリーズ AN565ARP

14畳用:星4.0 / 達成率107%/年間電気代 28,800円

18畳用:星2.6 / 達成率101%/年間電気代 44,700円

こうして見比べると、18畳用の方が

省エネ性能が低いように見えちゃいますよね。

でも、違うんです。

では、ラベルに書かれている「年間電気代の目安」とは何なのでしょうか。

これは、そのエアコンが「対応する畳数の部屋で、定められた標準的な条件下で1年間運転された場合」にかかる電気代をシミュレーションしたものです。

つまり、

-

14畳用のラベルの電気代 → 14畳の部屋で使った場合のシミュレーション値

-

18畳用のラベルの電気代 → 18畳の部屋で使った場合のシミュレーション値 ということになります。

「14畳の部屋を冷やす仕事」と「18畳の部屋を冷やす仕事」では、当然後者の方が大変ですよね。

大変な仕事ほどコストがかかるのは当たり前なので、この2つの数値を直接比較して「18畳用は燃費が悪い」と結論づけるのは、少し違う、ということになります。

3. 小さいエアコンを広い部屋で使うと、どうなる?

「じゃあ、本体が安いから」という理由で、18畳の部屋に14畳用のエアコンを設置したとします。

この場合、実際の電気代はラベルの目安を上回る可能性があります。

その理由は、エアコンの運転特性にあります。

部屋の広さに対して能力が不足しているエアコンは、部屋を快適な温度にしようと、フルパワーに近い高負荷な状態で運転する時間が長くなる傾向にあります。

エアコンの心臓部であるコンプレッサーは、実は、高負荷で常に全力疾走している時よりも、設定温度に到達した後、その温度を維持するために余力を残して安定運転している時の方が、エネルギー効率が良くなるように設計されています。

ラベルの電気代は、この効率の良い安定運転の時間も含めて計算されています。

しかし、能力が不足している部屋では、この効率の良い「安定運転」になかなか移行できず、効率の悪い「高負荷運転」の時間が多くなってしまうため、結果としてラベルの目安よりも多くの電力を消費してしまう、というわけです。

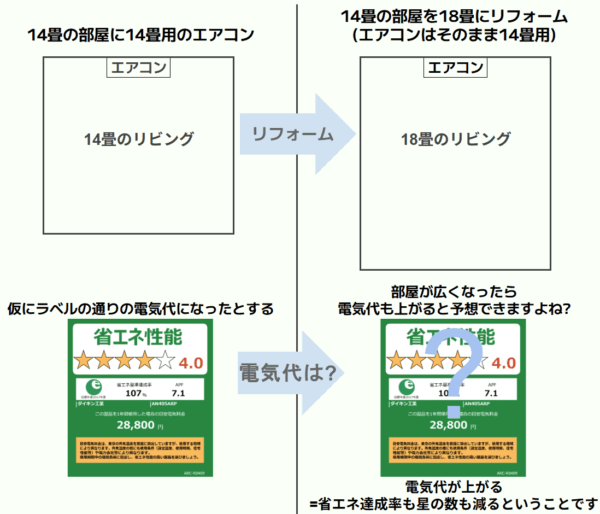

【補足】少し想像してみてください

ここで、少し想像してみてください。

あなたが14畳のリビングに、ぴったりの14畳用エアコンを取り付けたとします。

省エネラベル通りの、効率の良い快適な生活が始まりました。

数年後、リフォームで隣の部屋との壁を取り払い、リビングが広々とした18畳の空間になりました。

エアコンは、まだ新しいので14畳用をそのまま使っています。

さて、ここで質問です。

部屋が広くなった後、エアコンの電気代はどうなるでしょうか?

おそらく、誰もが「当然、以前より電気代は高くなる」と答えるはずです。

同じエアコンでも、より広い空間を冷やしたり暖めたりするには、より多くの仕事が必要になるからです。

これが、省エネラベルを正しく理解するための重要なヒントです。

ラベルに書かれている「年間電気代の目安」は、そのエアコンが「取り付けられた部屋の広さ」とセットで考えなければ意味がありません。

ポイント

18畳の部屋に14畳用(年間28,800円)のエアコン付けた場合にどうなるか?

18畳用エアコンの電気代(年間44,700円)と同等程度の電気代になるか、むしろもっと電気代が高くなることが予想されます。

理由:14畳用エアコンは、14畳の部屋で運転するのに最適化されているため、18畳の部屋で使うと運転効率が下がるから。

エアコン本体の性能だけで、電気代が固定的に決まるわけではないということです。

4.【結論】正しいエアコンの選び方と「考え方」

ここまでの話をまとめると、エアコンを選ぶ際は、省エネラベルの数字だけを単純比較するのではなく、まず「部屋の広さに合った能力のクラスを選ぶ」ことが、電気代を節約する上で最も重要な第一歩となります。

もし、異なるメーカーの性能を比較したい場合は、必ず同じ畳数(能力クラス)のモデル同士で比べるようにしてください。

広い部屋と省エネのトレードオフ

そもそも大前提として、広いお部屋を快適な温度に保つには、それ相応のエネルギーが必要になります。

これは、能力の大きいエアコンの性能が低いということではなく、広い空間を快適にするという「仕事」そのものが、どうしても多くのエネルギーを消費するということです。

広いリビングのような開放的な空間で過ごす快適さと、光熱費は、ある種のトレードオフの関係にある、と考えるのが自然です。

そのため、広い部屋で使うことを決めているのであれば、エアコンのサイズだけを小さくして省エネを試みるのは、かえって効率を悪化させてしまう可能性があります。

むしろ、その広い部屋に合った能力を持つエアコンのクラス(例えば18畳用)の中で、最も効率の良いモデル(省エネ基準達成率の高いモデル)を探すことが、結果的に最も電気代を抑える安心な選択と言えると思います。

最後に

このページは、日本の住宅で半分以上の割合を占める、一般的な断熱性能の住宅を想定して書いています。

新築の断熱性能の高い住宅場合は事情が異なる場合もあります。

その際はハウスメーカーやお近くの家電量販店などへご相談ください。